マイホームの防災について。

皆さんはどんな対策を立てていますか?

わが家はオール電化ではなく、ガスを使用。

火災報知機をリース契約していますが、

今回ついに消火器を自宅用に買うことにしました。

消火器にはどんな種類があるのか?

選び方は?

調べたことをまとめてみました!

Contents

家の中の火災発生 3つのポイントは?

まず、家の中で起こる火災について。

料理で火を使うキッチンが最も可能性が高いイメージですが、実際には様々なケースが考えられます。

大きく分けて3種類。

①火

キッチンではコンロからの出火。

リビングではストーブやヒーター。

ベランダではタバコの灰などが原因です。

②電気

リビングではテレビ配線の老朽化。

子ども部屋はストーブやあんかなども要注意です。

③電気と水

洗面室ではドライヤーなどのコンセントの漏電が原因で火災が起こることが。

消火器を使うメリットとは?

万が一、火災が起こった時。

真っ先に思い浮かぶのは119番通報をすること。

もちろん正しい判断なのですが、

消防隊員が到着する平均時間は7~8分かかると言われています。

それまで火災被害を最小限に抑えるため、

自分達で消化活動を行うことが大切になってきます。

そのための武器の1つが消火器。

消火器を使うメリットは、

一度の放射(約15秒間)でバケツ9杯分の水をかけること。

また、そもそも水が使えないキッチンの火災でも対応できるのも大きなメリットです。

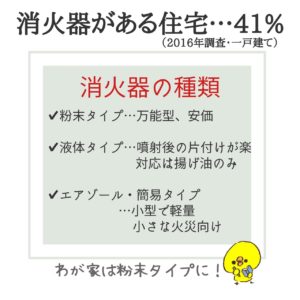

シーン別で選ぶ 3種類の消火器の用途と金額は?

消火器は火事の種類に応じて使い分けられます。

用途や金額などをまとめてみました。

①粉末タイプ

粉末タイプは、油・電気・一般の火災に効果があります。

費用は2,000円~4,000円程度とお手頃価格。

軽量ですばやい消化が魅力です。

②液体タイプ

液体タイプは、キッチンの揚げ油に特化したタイプ。

費用は4,000円~10,000円と少しお高め。

メリットは、消化後の後片付けが楽な点。

さらに放射時間が長いため、

落ち着いて消化できるメリットがあります。

③エアゾール・簡易タイプ

エアゾール・簡易タイプは、油火災・一般の火災の一部に効果があります。

費用は1,000円~2,000円。

初期消火の小さな火災向けです。

小型で軽量のため、女性や高齢の方でも簡単に使用できます。

以上の点を踏まえて、

ご自宅で起こりそうな火災や予算から選ぶことをおススメします。

ちなみに、わが家は初田製作所(ハツタ)さんの粉末タイプにしました。

ROOMにのせてます。

設置場所と使用上の注意点

少し大きく、しかも目立つ色が多い消火器。

まず、いくつか設置の基準があります。

✔ガスコンロやストーブの近くは避ける

✔避難しやすい場所に導線が好ましい

✔備え付けは1,5m以下で直射日光のない場所がよい

✔屋外なら必ず格納箱に入れる

ちなみにわが家はウォークインクローゼットに置きました。

使用上の注意としては、

✔放射距離は2~3m離す

✔放射時間は10~18秒程度

✔火元をホースに向け、掃くように放射

※初動消火は小規模な火事・消防隊員が駆け付けるまでのつなぎ行為と考え、無理な行動はしないように気をつけましょう。

消火器の捨て方って?廃棄の方法

消火器の使用期限は10年。

廃棄する場合は所定の手続きが必要です。

まずは消火器リサイクル推進センターに連絡。

消火器リサイクル推進センター電話番号:03-5829-6773

※9:00〜17:00 (土日祝休日および12:00〜13:00を除く)

リサイクルシールを送付してもらいます。

このリサイクルシールは600円(家庭用消火器対象)。

そのシールを消火器に貼ります。

その後は3種類に分かれます。

①リサイクル窓口(全国210ヶ所)へ持ち込み

②ゆうパックで発送(送料6,270円が必要)

③特定窓口に引き取りに来てもらう(収集運搬費の負担が必要。住所によって異なる)

家族を守るために備えよう

大切な家と家族の命を守る消火器。

消火器を設置することと並行して、

危ない箇所はないか、

この機会にチェックしてみるのもいいかもしれませんね。

この記事が少しでもお役に立てますように。

最後までお読みいただきありがとうございました。